タイヤ再生加工の世界市場(2025-2030):乗用車、軽商用車、その他

※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

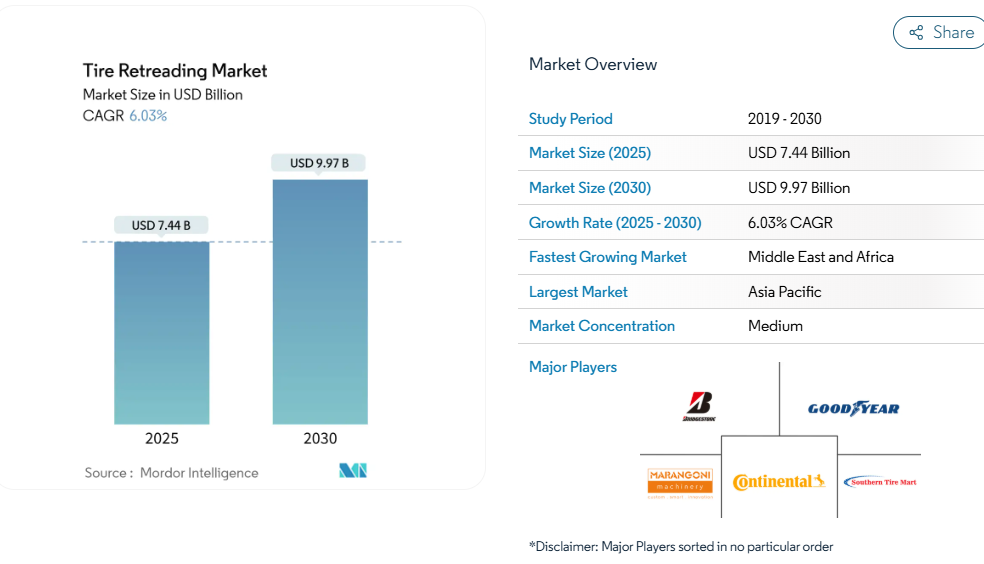

タイヤ再生市場規模は、2025年に74億4,000万米ドルと推定され、予測期間(2025年~2030年)において年平均成長率(CAGR)6.03%で推移し、2030年までに99億7,000万米ドルに達すると見込まれております。原材料価格の上昇、継続的な炭素削減目標、トラック稼働率の最大化が求められる状況に後押しされ、再生タイヤ産業の勢いは持続しております。再生タイヤは大幅なコスト削減を実現し、炭素排出量とエネルギー消費の顕著な削減を達成するため、経済性と環境性の両面で優位性を有しております。

アジア太平洋地域は、中国の膨大な大型車両保有台数とインドの急速に拡大する物流ネットワークにより、市場で最大のシェアを占めております。一方、中東・アフリカ地域は、鉱業やインフラプロジェクトの急成長に伴うオフロードタイヤ使用の増加を背景に、最も堅調な成長地域として台頭しています。さらに、RFID追跡、自動検査ライン、予知保全分析といった技術革新は、単なるコスト削減策から、包括的なフリート契約に不可欠なデータ中心のサービスへと進化しつつあります。

新品タイヤとのコスト比較

商用事業者様においては、リトレッドタイヤ1本が同等新品タイヤと比較し購入価格の5分の2を削減できるため、現在では年間予算計画にリトレッドを組み込んでおります。合成ゴムや石油価格の上昇傾向に伴いこの差は拡大し、長距離輸送や宅配便配送など稼働率の高い車両群において、リトレッドの費用対効果がさらに高まっております。2025年上半期に約30万台のトラック販売を記録した中国の大型車両セクターはこのコスト計算の典型例であり、航空会社も薄利の営業利益を維持するため、航空用タイヤの耐用年数を複数サイクルにわたり延長しています[1]。

循環型経済とCO₂規制の強化

EU循環型経済行動計画の規定により、運輸事業者は廃棄よりも再利用を優先することが義務付けられ、タイヤ再生は任意の措置ではなくコンプライアンス達成の手段となりました。ユーロ7排出基準は早期タイヤ交換を罰則対象とすることでこの義務を強化し、北米や主要アジア太平洋経済圏でも同様の規制が導入されつつあります。環境面での計算は明快です:リトレッドタイヤ1本ごとに炭素排出量を30%、エネルギー投入量を70%削減でき、これらの数値は運送事業者がスコープ3報告目標を達成する上で貢献します[2]。

Eコマース物流によるフリート走行距離の増加

B2C小包の取扱量増加により、都市部トラックは頻繁な停止と発進を繰り返すルートでほぼ連続稼働状態となり、トレッド摩耗が加速しています。既に世界最大の電子商取引市場であるアジア太平洋地域ではこの走行距離急増が顕著であり、ラストマイル事業者にとってリトレッドがコスト抑制の標準手段として位置づけられています。小径リム対応の加硫パターン調整や混合用途トレッド設計を実現できるプロバイダーが、この物流ニッチ市場でシェアを拡大中です。

国内再生タイヤ向け政府税制優遇策

米国連邦政府の税額控除案やカナダにおける再生設備の加速償却維持は、再生タイヤと新品タイヤの総所有コスト差を縮小させます。EU諸国でも複数国が対象となる再生タイヤ設備投資の最大5分の1を補助しており、フリート事業者がタイヤ予算を国内工場へ振り向けるインセンティブとなり、国内供給の安定性を強化しています。

変動するケーシング・ゴム価格

天然ゴムの指標価格や石油連動型合成ゴムコストの急激な変動は、リトレッド工場の利益率を圧迫し価格体系を複雑化させます。小規模な独立系工場は先物購入能力に乏しい場合が多く、スポット市場の急変に晒され粗利益率が圧縮されるか、価格引き上げを余儀なくされ、輸入新品タイヤに対するコスト優位性が縮小します。原材料価格が下落すると、新品タイヤの値引きが一時的にリトレッド需要を抑制し、均衡が回復するまで影響が持続します。

超低価格輸入タイヤの流入

新興アジアメーカーによる低価格帯輸入タイヤは、特に乗用車・小型トラック分野において再生タイヤの経済性を脅かしています。これらのタイヤは国内再生タイヤの価格を下回るため、フリート事業者は即時のコスト削減と、短い耐用年数・不確かな保証期間とのバランスを迫られます。品質監査や反ダンピング関税が一部圧力を緩和するものの、価格差は北米およびEU一部地域において継続的な逆風要因となっています。

セグメント分析

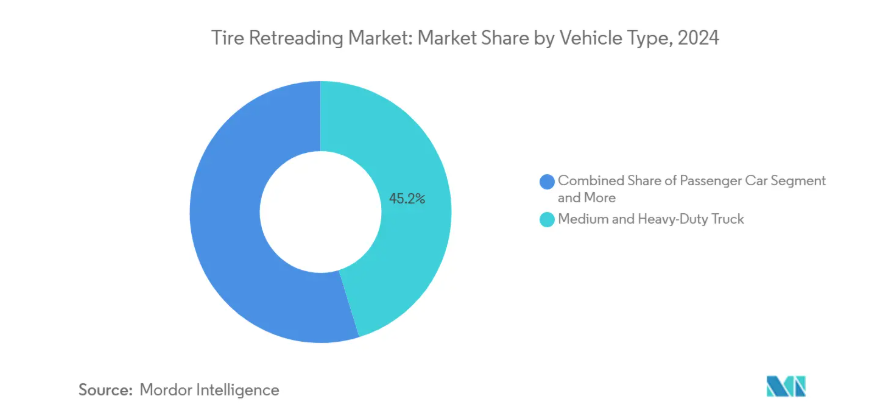

車両タイプ別:商用車の優位性が成長を牽引

中型・大型トラックは2024年の収益の45.17%を占め、高走行サイクルが幹線輸送・地域輸送事業者にとって再生タイヤを不可欠なものとしていることを裏付けています。貨物需要が堅調に推移する中、このセグメントは2030年までタイヤ再生市場を支え続ける見込みです。オフロード・鉱山用タイヤは6.07%のCAGR(年平均成長率)が見込まれております。これはアフリカや南米における鉱物採掘活動の拡大に支えられており、これらの地域では専用ケーシングのコストがオンロード用タイヤの数倍に達します。航空分野のニッチ市場では、4~10回の再生サイクルが認可されており、厳格な安全監視と積極的なコスト管理が両立し得ることを示しております。この分野は堅調なCAGRを予測しており、ほとんどの地上セグメントを上回る成長が見込まれます。

乗用車用リトレッドは、安全面への懸念から欧州・北米では依然として小規模な市場ですが、規制障壁の低い中南米・アジアでは一定の基盤を維持しています。電子商取引物流の要となる小型商用バンでは、都市部の頻繁な停車に対応するため、より短いリトレッドサイクルが採用されつつあります。日本において台頭するダブルアーティキュレート式トレーラーには、より高い軸重に対応可能なリトレッド設計が求められており、この技術的能力は現在、最先端の独立系リトレッドメーカーのみが提供しています。

製造方法別:プリキュアが主導権を維持

プリキュア製法は2024年に世界収益の61.24%を占め、大量生産型トラックケーシングの主流であり続けております。その競争優位性は、単位当たりのコスト低減と生産速度の速さに由来します。一方、モールドキュア製法は、精密加熱技術の向上と自動プレスによるサイクルタイム短縮、さらに特注トレッドパターンの実現により、年平均成長率6.09%で拡大しております。AIベースの表面検査から協働ロボットハンドラーに至る自動化技術は、品質の標準化と労働力削減により両製造方法を支えています。ただし、資本要件の高まりにより、中小工場が設備更新資金の調達に苦慮する中、業界再編が加速する可能性があります。

カスタムパターンへの需要拡大に伴い、成形ラインに起因するタイヤ再生市場規模は増加が見込まれます。しかしながら、プリキュア方式の簡便性と低エネルギー負荷は、コスト重視のフリートにとって依然として好まれる方法です。OEM統合型再生工場は、受注構成やケーシングの供給状況に応じて方式を切り替えるハイブリッド施設を運営することでリスク分散を図っています。

タイヤタイプ別:ラジアル構造が主流

ラジアルケーシングは、鋼帯構造による優れた放熱性と燃費効率から、2024年の収益の73.38%を占めました。ソリッドおよびフォーム充填タイプは依然としてニッチ市場ですが、倉庫や建設現場でダウンタイムを抑制するパンク防止オプションが求められることから、2030年までに年平均成長率6.22%で拡大が見込まれます。バッテリー式電気トラックの軸重増加に伴い、再トレード性を損なうことなく高トルク負荷に耐える次世代ラジアルサイドウォールおよびビードパッケージが導入されつつあります。バイアスプライ構造は、サイドウォールの剛性が燃費効率を上回る特殊なオフロード環境でのみ有効性を維持しております。

持続可能性指標が調達評価基準に組み込まれる中、フリート管理者は新型ラジアル設計が1回ではなく2回の再生利用を実現できるか評価し、総所有コストのメリット拡大を図っております。メーカーは、基本性能基準を損なうことなく、反復加硫サイクルに対応するコンパウンド配合の最適化でこれに応えております。

販売チャネル別:独立系再生業者が主導

独立系事業者は2024年、フリートへの近接性と柔軟なケーシング在庫を活用し迅速な納期を実現、世界顧客の57.76%を占めました。しかしOEM関連および専属フリート施設は年平均成長率6.11%で拡大し、車両ライフサイクル全体での保証適用とデータ統合を保証する包括的タイヤサービス契約により、この優位性を縮めています。大手物流プロバイダーは現在、最低再生タイヤ数量を規定した枠組み契約を交渉しており、これは初期装着から最終再生までデジタル追跡が可能なOEM工場に有利な条件となることが多くなっています。

競争力を維持するため、独立系事業者は多国籍企業が提供するデジタル体験を模倣したクラウドベースのCRMシステムやサブスクリプション型メンテナンスダッシュボードを導入しています。フランチャイズ提携も台頭しており、小規模店舗が調達力や技術投資を共有しつつ、地域ブランド価値を維持できるようになっています。

エンドユーザー産業別:輸送フリートが需要を牽引

輸送・物流事業者は2024年の売上高の53.38%を占め、ルート密度と走行距離率が再生タイヤの経済性に最適であることを反映しています。航空業界の年平均成長率6.14%は、完全なトレーサビリティが組み込まれた多サイクルタイヤ管理と、厳格な安全基準遵守が如何に調和するかを示しています。鉱業・建設車両は、過酷な地形と高いケーシング価格に悩まされる一方、再生タイヤが時間当たりのタイヤコストを半減させるため、安定した需要源であり続けています。

農業用途は作付け期に応じて需要が変動しますが、土壌圧密を最小限に抑えるフロートレーションタイヤへの需要が高まり、再生タイヤ工場はより広い加硫範囲への投資を迫られています。予測可能な日次ルートを有する廃棄物管理車両は、変動する商品価格の中でも運営コストを固定する3年契約に再生タイヤを組み込み続けています。

用途別:オンロードが主流

オンロード用途は2024年収益の67.83%を占め、これは高速道路貨物輸送の普及と安全性を担保する確立された検査基準によるものです。オフロード用途は年平均成長率6.17%が見込まれ、遠隔地で稼働する鉱山機械が牽引役となっています。こうした現場ではサプライチェーンの遅延により新品タイヤのリードタイムが現実的ではないためです。都市交通バスもリトレッドに依存しており、予測可能な車庫スケジュールがリトレッドの納期と合致しています。

特大積載輸送などの特殊分野では、専用トレッドパターンや補強ショルダーが求められ、これらは成形加硫ラインが最適です。厳格な規制下では、危険物輸送業者がメンテナンス遵守を証明するためRFID対応ケーシングを指定するケースが増加しており、このサービス能力は技術的に装備されたリトレッド業者のみが提供可能です。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に38.78%の収益を占めました。これは中国の巨大なトラック車両数と、インドのインフラ整備推進による高速道路トンキロの増加が要因です。中国「大型設備更新行動計画」など循環型経済への適合を重視する政府政策は、新エネルギー車への移行期において、車両を再生タイヤへ誘導しています。日本では総所有コスト(TLC)モデリングが重視され、予知保全ダッシュボードに直接連携する高度な再生サービス需要が生まれています。

中東・アフリカ地域は年平均成長率6.19%で最も急速に拡大しており、砂漠や露天掘り鉱山におけるオフロードタイヤ使用を増加させるエネルギー・鉱物プロジェクトが寄与しています。サウジアラビアの再生タイヤ輸入禁止と国内生産奨励策により、現地工場は海外価格変動の影響から守られています。南アフリカとボツワナの鉱業回廊は安定した需要を支えていますが、物流上の制約から、設備のダウンタイムを削減するために移動式検査ユニットや現場用研磨装置が必要とされています。

北米は成熟した市場でありながら技術革新が進んでおり、RFIDプログラムや政府の優遇措置が工場の近代化を促進しています。カナダには主にトラック用ケーシングに特化した複数の専用再生施設があり、米国で提案されている税額控除が法制化されれば国内の再生量が増加する見込みです。欧州では、ユーロ7規制や廃棄物枠組み指令といった規制面での追い風と、低価格輸入品による競争面での逆風が混在しており、再生業者はコストと品質の優位性を確保するため、自動立体撮影技術やロボット工学への投資を促進しています。

最近の業界動向

- 2025年4月:グッドイヤーはオクラホマ州の施設近代化に3億2000万米ドルを投資し、自動再生システムとRFID統合機能を導入し、フリートサービス提供の強化を図りました。

- 2025年2月:横浜ゴムは9億500万米ドルでグッドイヤーのオフロードタイヤ事業を買収し、鉱山・建設用タイヤのポートフォリオを大幅に拡大するとともに、特殊用途向けリトレッド能力を追加しました。

- 2024年10月:コンチネンタルはタイ工場の拡張に3億1500万米ドルを投資し、アジア太平洋地域の商用車市場向けに新タイヤとリトレッドの両方の生産能力を強化しました。

タイヤ再生産業レポート目次

1. はじめに

1.1 研究の前提条件と市場定義

1.2 研究の範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

4.1 市場概要

4.2 市場推進要因

4.2.1 新品タイヤに対するコスト削減効果

4.2.2 循環型経済及びCO₂規制の強化

4.2.3 Eコマース物流によるフリート走行距離の増加

4.2.4 国内再生タイヤ向け政府税額控除制度

4.2.5 RFIDを活用したライフサイクル追跡及び保証分析

4.2.6 貨物大手企業によるグリーン調達方針

4.3 市場の制約要因

4.3.1 ケーシング及びゴム価格の変動性

4.3.2 超低コスト輸入タイヤの流入

4.3.3 乗用車における安全性の認識格差

4.3.4 EV対応リトレッド設計の限定性

4.4 バリュー/サプライチェーン分析

4.5 規制環境

4.6 技術展望

4.7 ポーターの5つの力

4.7.1 新規参入の脅威

4.7.2 買い手の交渉力

4.7.3 供給者の交渉力

4.7.4 代替品の脅威

4.7.5 競合の激化

5. 市場規模と成長予測(金額(米ドル))

5.1 車両タイプ別

5.1.1 乗用車

5.1.2 軽商用車

5.1.3 中型・大型トラック

5.1.4 バス・長距離バス

5.1.5 オフロード・鉱山用

5.1.6 農業・特殊用途

5.2 製造方法別

5.2.1 プリキュア

5.2.2 モールドキュア

5.3 タイヤタイプ別

5.3.1 ラジアル

5.3.2 バイアス

5.3.3 ソリッド/フォーム充填

5.4 販売チャネル別

5.4.1 独立再生業者

5.4.2 OEM/専属フリート施設

5.5 エンドユーザー産業別

5.5.1 運輸・物流フリート

5.5.2 建設・鉱業

5.5.3 農業

5.5.4 航空

5.5.5 軍事・防衛

5.5.6 廃棄物管理・その他

5.6 用途別

5.6.1 オンロード

5.6.2 オフロード

5.7 地域別

5.7.1 北米

5.7.1.1 アメリカ合衆国

5.7.1.2 カナダ

5.7.1.3 メキシコ

5.7.1.4 北米その他

5.7.2 南米

5.7.2.1 ブラジル

5.7.2.2 アルゼンチン

5.7.2.3 南米その他

5.7.3 欧州

5.7.3.1 ドイツ

5.7.3.2 イギリス

5.7.3.3 フランス

5.7.3.4 イタリア

5.7.3.5 ロシア

5.7.3.6 スペイン

5.7.3.7 その他のヨーロッパ諸国

5.7.4 アジア太平洋地域

5.7.4.1 中国

5.7.4.2 インド

5.7.4.3 日本

5.7.4.4 韓国

5.7.4.5 その他のアジア太平洋諸国

5.7.5 中東およびアフリカ

5.7.5.1 アラブ首長国連邦

5.7.5.2 サウジアラビア

5.7.5.3 トルコ

5.7.5.4 エジプト

5.7.5.5 南アフリカ

5.7.5.6 中東・アフリカその他

6. 競争環境

6.1 市場集中度

6.2 戦略的動向

6.3 市場シェア分析

6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む)

6.4.1 Bridgestone Corporation

6.4.2 Michelin

6.4.3 Goodyear

6.4.4 Marangoni

6.4.5 Continental AG

6.4.6 Vipal Rubber

6.4.7 Kal Tire

6.4.8 Best-One Tire Group

6.4.9 Southern Tire Mart

6.4.10 Yokohama Rubber

6.4.11 Hankook Tire

6.4.12 Pirelli

6.4.13 Sumitomo Rubber

6.4.14 MRF

6.4.15 Oliver Rubber

6.4.16 TreadWright

6.4.17 Qingdao Doublestar

6.4.18 Rethread (Pty) Ltd

6.4.19 Parrish Tire

6.4.20 Redburn Tire

7. 市場機会と将来展望

7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***