国内のテレコムタワー市場(2025-2030)

※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

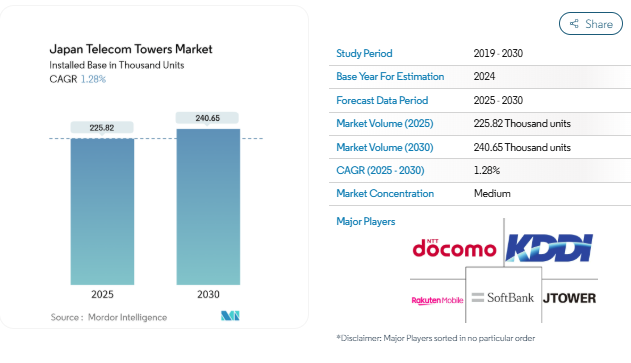

設置ベースで見た日本の通信塔市場規模は、2025年の225.82万ユニットから2030年には240.65万ユニットに成長すると予測され、予測期間(2025-2030年)の年平均成長率は1.28%。

日本は携帯電話の普及率が高く、加入者数も多い。スマートフォンの人気の高まりに加え、データ利用の増加や信頼性の高いネットワークカバレッジへの需要が、通信タワーの増設ニーズに拍車をかけています。今回の拡張は、国内で拡大するモバイル接続の要件を満たすことを目的としています。総務省によると、2023年には日本の人口の約79%がスマートフォンを所有し、2010年代半ば以降、スマートフォンの普及率が大幅に上昇しています。

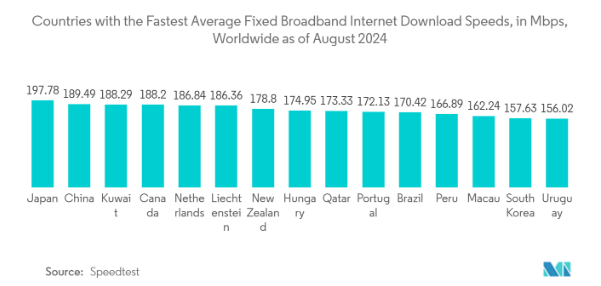

さらに、最先端の通信インフラで有名な日本は、光ファイバーケーブルと高速ブロードバンドの広範なネットワークを有しています。高速インターネットやデータサービスへの需要が急増する中、通信タワーはこうした需要に対応するため、無線ネットワークのカバレッジを拡大・最適化する上で極めて重要な存在となっています。

さらに、日本の都市部は人口密度が高く、迅速で信頼性の高いモバイル接続に対する需要が高まっています。この需要は、個人のコミュニケーションやビジネス、公共サービスのニーズを支えています。こうした人口密集地域に対応するためには、通信タワーの増設が不可欠です。世界銀行によると、日本の都市化率は過去10年間で約92.04%で安定しています。日本の人口が1億2,600万人であることを考えると、この統計は都市部以外に居住する人が10%未満であることを示しています。日本の都市化率は世界平均の55%を大きく上回っています。

さらに、技術革新をリードする日本は、5Gネットワークの展開を強く重視しています。通信塔は、高周波伝送に不可欠なスモールセル技術を促進するため、この5Gインフラにとって不可欠です。また、5Gの予想される速度と低遅延を実現するために必要なカバレッジと容量も確保します。2024年3月時点で、総務省は約9,240万件の5G契約を報告しています。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルなど、日本の大手携帯通信事業者は2020年に商用5Gの展開を開始し、当初は都市部をターゲットとしていました。

さらに、日本は地震、台風、津波などの自然災害の影響を受けやすいため、堅牢な通信タワーネットワークが最も重要になります。このようなネットワークがあれば、災害時や災害後も通信回線を確保することができます。特に、バックアップ電源、冗長性、災害復旧機能を備えた通信塔は、公共の安全と緊急対応において重要な役割を果たしています。例えば、防災科学技術研究所は、気象庁の発表によると、2023年に日本はマグニチュード5以上の地震に6回直面すると指摘しています。

しかし、通信塔は、24時間365日ネットワークの可用性を確保するために、主に電気、バッテリー、ディーゼル発電機によって満たされる、中断のない電力供給を必要とします。通信タワーの環境への影響は常に大きな懸念事項です。モバイルタワーからの放射線は重要な問題であり、目に見えない微妙な汚染物質として認識されています。さらに、ディーゼルのような再生不可能な電源を使用することは、環境を著しく汚染します。

日本の電波塔市場動向

5Gが市場成長の起爆剤になる見通し

- 日本政府は、2030年度末までに5Gの普及率が人口の99%に達すると予想。スマートフォンとPCは人口のインターネット利用に大きく貢献しており、5G時代にはその普及率が高まると予想されています。

- 日本の岸田首相は、「デジタル田園都市国家ビジョン」を発表しました。このビジョンは、地方と都市のデジタル統合と変革を実現し、日本の地方における将来の繁栄を維持するとともに、世界中の多くの人々が日本の地方をより深く理解し、地方とつながることを促すことを目指すものです。ビジョンの目標のひとつは、2023年度末(2024年3月31日)までに日本の人口の90%に5Gサービスを提供することです。これにより、日本の通信タワー市場が活性化することが期待されます。

- 日本の通信事業者であるソフトバンクは、5Gの全国展開を加速させることで、350億円(約0.25億米ドル)の資金を調達し、自国市場の社会的課題に取り組みたいと考えていました。ソーシャルローン」と呼ばれるこの資金は、5G基地局の建設にのみ使用されます。このプロジェクトは日本の社会問題に対処することを目的としていますが、5Gの開発にはアンテナや基地局用のタワーが必要なため、このような進歩は日本の通信タワー市場を刺激すると期待されています。

- 政府はICTイニシアチブのパイオニア。e-Japan Phase I & IIやi-Japan Strategy 2015のような戦略は、高速インターネットアクセス、通信タワー、電子政府などの開発に焦点を当てています。これらのイニシアチブは、デジタルデバイドを解消し、デジタル社会を導入することを目的としています。

- シスコとパートナーであるJTower、三井情報(MKI)、エアスパンネットワークスは、日本におけるローカル5Gネットワークの提供を主な目的として、ビル内インフラ共有のためのローカル5GオープンRAN(O-RAN)環境を開発しました。展開にはエアスパンの5G vRAN、JTowerのローカル5Gビル内インフラ共有システム、シスコプライベート5G、MKIが使用され、MKIはエンド・ツー・エンドの5G無線環境の構築とテストを担当しています。調査期間中、このようなイノベーションが日本の通信タワー業界を推進すると予想。

- 2023年9月、NTTドコモは日本のJTowerと新たな基本取引契約を締結したと発表。この契約により、2022年3月の早期契約に続き、さらに1,552基のドコモのタワーが日本のタワーおよびビル内ソリューションプロバイダーに譲渡されることになります。この契約は1億1,400万米ドルに相当する見込みで、NTTはインフラシェアリングを推進することで実現可能な5Gネットワークの構築に積極的に取り組むと表明。この取引により、ネットワーク運用のさらなる合理化が可能になると期待されています。

- 業界では、事業拡大の一環として提携や合併が行われています。例えば、2023 年 5 月、エヌビディアとソフトバンク株式会社は、NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip をベースとした、ジェネレーティブ AI と 5G/6G アプリケーションのための先駆的なプラットフォームで協業し、ソフトバンクは全国の新しい分散型 AI データセンターでの展開を目指しています。ソフトバンクは、NVIDIAと共同で、生成AIアプリケーションとワイヤレス・アプリケーションをマルチテナント型の共通サーバー・プラットフォーム上でホストできるデータセンターを構築する予定です。

再生可能エネルギーセグメントが市場の成長を牽引する見通し

- 液体燃料や運用コストの高騰により、日本の通信タワー事業者は再生可能エネルギーの採用を増やしています。これらのグリーンテクノロジーを採用することで、運用コストを削減することができます。

- さらに、通信塔は、太陽光発電パネル、風力タービン、燃料電池、マイクロタービンなどの再生可能技術を組み込んだハイブリッドエネルギーシステムを利用しています。この移行は化石燃料の消費を削減し、二酸化炭素排出量の削減に重要な役割を果たします。

- 持続可能なエネルギー・ソリューションに対する電気通信セクターの需要が高まる中、再生可能エネルギー分野は、予測期間中、日本の通信塔市場で急速に拡大する予定です。基本的な支援サービスとして、電気通信は様々な経済分野の急速な成長と近代化を推進しています。

- 歴史的に、電気通信事業者は電力供給不足に対処するためにディーゼル発電機に依存してきました。ディーゼル発電は当面の需要には対応するものの、変動運用コストがかかり、温室効果ガスの排出量も増加します。再生可能エネルギーへの移行は、ディーゼル消費量の削減を目指すだけでなく、ディーゼル発電機の稼働時間を短縮、あるいは根絶することで、この分野の収益をさらに押し上げることが期待できます。

- 再生可能エネルギー源の使用の増加とそれに伴う利点は、市場の研究を促進すると予測されています。様々な地域の通信会社は、二酸化炭素排出量を削減するために、再生可能エネルギー源を塔の電源として使用しています。例えば、日本の通信インフラ企業であるJtowerは、インフラ共有ソリューションを拡大しています。これらのソリューションは、NTTドコモのような共有の通信タワーを活用し、ネットワーク事業者を支援します。この戦略はネットワーク事業者を支援し、複数の事業者が別々のタワーを建設する必要性を減らすことで環境への影響を軽減します。

- さらに、再生可能エネルギーを通信ネットワークに統合することは、先進的な戦略です。しかし、持続可能性の目標を達成するには、事業者、インフラベンダー、サプライヤーの強固な協力と、新しいビジネスモデルの導入が必要です。クリーン・エネルギーへのシフトを加速させるには、エネルギー市場の革新と、政府と民間事業者のパートナーシップにかかっています。

- ネット・ゼロへの道のりは、技術の進歩と持続可能性を事業運営に組み込むことに大きく依存しています。その結果、排出量を削減するために、通信事業者は再生可能エネルギーへの移行を進めています。この移行は大幅なコスト削減につながり、農村部や人口の少ない地域への収益性の高いモバイルネットワークの拡大を促進します。

日本の通信塔産業の概要

日本の通信タワー市場は半断片化されており、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルといったごく少数のプレーヤーで構成されています。日本の通信タワー市場におけるこれらの主要プレーヤーは、戦略的提携や通信タワー新興企業の買収を通じて顧客基盤を拡大しています。このため、市場の集中度は適度に高く、少数の支配的なプレーヤーが大きな市場シェアと収益性の恩恵を受けています。

- 2024年8月 Jタワーは、6Gと宇宙通信の時代を乗り切るため、柔軟な資金調達先を模索。インフラ投資家がJタワーに対して、直近の取引価格を大幅に上回る1株当たり3,600円(1株当たり24.25米ドル)のオファーを提案。Jタワーの株価はここ数カ月、1,500円(10.10米ドル)台で推移していましたが、1年前には6,000円(40.42米ドル)を超えていました。

- 2024年2月 ソフトバンクとNvidiaは、携帯電話技術に人工知能(AI)を組み込む新たな業界イニシアチブを発表。AIが必要とする大量のデータ処理に携帯電話の送信塔を活用するのが狙い。日本の通信会社とアメリカのチップメーカーは、バルセロナで開催されたモバイル技術関連のイベントで発表。両社は、この共同グループを 「AI-RANアライアンス 」と呼ぶと発表。両社は、世界11の企業・団体が世界標準の策定に参加すると発表。マイクロソフト、アマゾン ウェブ サービス、サムスン電子、スウェーデンのエリクソン、フィンランドのノキアなど。

日本の電波塔市場ニュース

- 2024年8月 日本のタワー事業者であるJTowerがガラスアンテナを発表。JTowerは公式声明の中で、同じ日本の通信事業者であるNTTドコモとガラスメーカーのAGCとの協業を明らかにしました。この革新的なガラスアンテナは、東京の新宿三丁目東ビルに設置され、JTowerの5Gキャリアニュートラルネットワークインフラに接続されます。

- 2024年2月 日本の通信事業者であるNTTドコモがNECと合弁会社を設立。東南アジアや中東を中心とした国際市場で5GオープンRANネットワーキング・ギア事業を拡大するのが目的。この動きは、ファーウェイやエリクソンといった業界大手の長年にわたる優位性に挑戦するのが狙い。

1. はじめに

- 1.1 調査の前提条件と市場定義

- 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

- 4.1 市場概要

- 4.2 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析

- 4.2.1 サプライヤーの交渉力

- 4.2.2 買い手の交渉力

- 4.2.3 新規参入者の脅威

- 4.2.4 代替品の脅威

- 4.2.5 競争ライバルの激しさ

5. 市場ダイナミクス

- 5.1 市場促進要因

- 5.1.1 農村部への接続性の向上

- 5.1.2 5Gの展開がセルタワー賃貸環境の成長の大きな起爆剤に

- 5.1.3 増大するデータニーズの改善と対応

- 5.2 市場の阻害要因

- 5.2.1 タワーへの電力供給システムに関する環境への懸念

- 5.2.2 通信会社間のタワー共有

6. 技術スナップショット

- 6.1 技術スナップショット

7. 市場セグメンテーション

- 7.1 所有権

- 7.1.1 オペレーター所有

- 7.1.2 民間所有

- 7.1.3 MNOキャプティブ

- 7.2 設置

- 7.2.1 屋上

- 7.2.2 地上設置

- 7.3 燃料種類別

- 7.3.1 再生可能

- 7.3.2 再生不可能なもの

8. 競争環境

- 8.1 企業プロフィール

-

-

- 8.1.1 Rakuten Mobile Inc.

- 8.1.2 SoftBank Group Corp.

- 8.1.3 KDDI Corporation

- 8.1.4 Nippon Telegraph and Telephone Corporation

- 8.1.5 Internet Initiative Japan Inc.

- 8.1.6 JSAT Corporation

- 8.1.7 TOKAI Communications Corporation

- 8.1.8 Wowow Inc.

- 8.1.9 Okinawa Cellular Telephone Company

- 8.1.10 Mitsui & Co. Ltd

-

-

- *リストは網羅的ではありません

9. 投資分析

10. 今後の市場展望

日本の通信塔産業セグメント

通信用鉄塔には、モノポール、トリポール、ラティスタワー、ガイ付きタワー、自立式タワー、ポール、マストなど、さまざまな構造があります。これらの塔には1つまたは複数の電気通信アンテナが設置され、無線通信を円滑にします。地上または建物の上に設置され、多くの場合、装置や電子部品の保管場所を含みます。これらの塔は常時人員を配置する必要はありませんが、定期的なメンテナンスが必要です。5Gインフラの展開に後押しされ、通信タワーの拡大は予測期間中も続く見通し。

日本の通信塔市場は、所有者(事業者所有、民間所有、MNOキャプティブ)、設置(屋上設置、地上設置)、燃料の種類(再生可能、非再生可能)によって区分されています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて数量(単位)で提供されています。

日本の電波塔市場調査 よくある質問

日本の電波塔市場規模は?

日本の電波塔市場規模は、2025年には225.82千ユニットに達し、CAGR 1.28%で成長し、2030年には240.65千ユニットに達すると予測されます。

現在の日本市場規模は?

2025年には225.82千ユニットに達する見込み。

日本の通信塔市場の主要プレーヤーは?

NTT Docomo、KDDI、SoftBank Group Corp.、楽天モバイル、JTOWER Inc.が日本の通信塔市場で事業を展開している主要企業です。

この日本通信塔市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は?

2024年の日本通信塔市場規模は222.93万基と推定されます。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の日本通信塔市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の日本通信塔市場規模を予測しています。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***