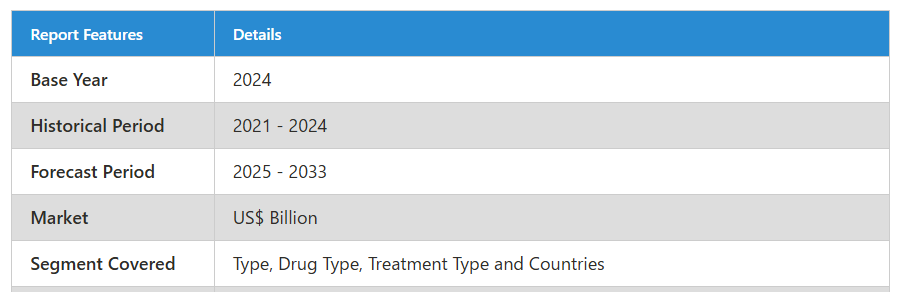

世界の眼科用点眼器市場予測2025-2033:保存剤入り多用点眼器、保存剤無添加多用点眼器、単回用点眼器

※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

世界の眼科用点眼器市場は、2024年の152億ドルから2033年までに255億1,000万ドルに達すると予測されており、2025年から2033年までの年間平均成長率(CAGR)は5.92%と見込まれております。

世界の人口の高齢化に伴い、緑内障、白内障、加齢黄斑変性などの眼疾患がより一般的になるにつれ、眼科用点眼薬の需要はますます高まっています。

世界の眼科用点眼器産業の概要

眼疾患に対する効率的な薬剤投与システムへの需要の高まりが、世界的な眼科用点眼器市場の急速な拡大を牽引しております。加齢黄斑変性症、ドライアイ症候群、緑内障などの疾患がより一般的になるにつれ、高度な眼科用機器の必要性がますます高まっております。防腐剤を含まない製剤や、人間工学に基づいた使いやすいデバイスなどは、点眼器設計における革新の一例であり、患者のコンプライアンス向上と治療効果の向上に寄与しております。特に先進地域における高齢化は、眼疾患を経験する可能性が高い高齢層の増加により、市場拡大の主要因となっております。さらに、薬剤製剤の改良と眼の健康への関心の高まりが市場の成長を促進すると予測されます。点眼薬の投与手段をより正確かつ便利にするため、各社が競い合うことで市場競争は激化しております。

新規病原体の出現、眼科手術後の感染症増加、不適切な眼衛生習慣などが相まって、世界的に眼感染症の有病率上昇が予測されます。緑内障、白内障、ドライアイ、アレルギーなど、いくつかの一般的な眼疾患の有病率が上昇しており、これが眼科治療用点眼薬の需要拡大を牽引しています。この有病率上昇は主に、多くの疾患の発症率を高める世界的な高齢化が原因です。例えば、2023年の厚生労働省の調査では、世界中で6,000万件の緑内障疑い症例があると推定されており、これは失明の第二の主要な原因となっています。こうした蓄積された眼の健康問題に対処するため、点眼薬のような効果的な治療法への需要が高まっています。

眼科用点眼器市場の成長を牽引する主な要因

眼疾患の有病率の増加

加齢黄斑変性、緑内障、ドライアイ症候群、結膜炎などの眼疾患の有病率上昇により、眼科用点眼器の必要性が大きく高まっています。これらの疾患には頻繁かつ長期にわたる医薬品点眼薬の使用が必要であるため、効果的な投与手段が不可欠です。スクリーニングの改善と意識向上により診断を受ける患者が増加するにつれ、信頼性が高く使いやすい点眼器への需要も拡大しています。点眼器は、特に1日に複数回の投与が必要な慢性疾患において、汚染防止と正確な投与量を可能にします。環境汚染物質やスクリーン時間の増加による眼精疲労や乾燥の悪化も市場拡大の要因です。迅速な治療を求める患者が増える中、眼科用点眼器は日常的な眼ケアの必須アイテムとなりつつあります。

点眼薬設計における技術的進歩

点眼薬技術の発展は、市場拡大に不可欠です。現代の点眼薬設計には、使いやすさ、正確性、安全性を向上させる機能が組み込まれています。これには、投与量制限バルブ、偽造防止システム、片手操作、防腐剤を含まない製剤との互換性などが含まれます。これらの進歩は、特に高齢患者や運動機能に問題のある患者における、治療遵守率と使いやすさの向上に極めて重要です。投与量と使用状況をモニタリングするスマート点眼器も登場しており、技術に精通した介護者や顧客の関心を集めています。これらの改良により、汚染や過剰投与のリスクが低減されると同時に、患者が推奨される治療を継続する意欲も向上します。メーカーが使いやすさを重視した設計を追求し続ける中、最先端技術を搭載した点眼器は眼科治療において一般的になりつつあります。

高齢化社会の進展

世界的な高齢化は、眼科用点眼薬市場の成長を牽引する主要因です。緑内障、白内障、加齢黄斑変性などの慢性眼疾患は高齢者に増加傾向にあり、生涯にわたるケアが必要となるケースが少なくありません。点眼薬は、特に高齢者を考慮して設計された製品において、これらの治療を実用的かつ効率的に提供する方法となります。加齢に伴う視力や手指の器用さの低下により、従来型の薬剤投与処置が困難になる中、使いやすい点眼システムへの需要が高まっています。さらに、医療が高齢者への対応を強化するにつれ、使いやすい点眼器を含むカスタマイズされた眼科ケアソリューションの普及が進んでいます。こうした人口構造の変化により、高齢者向けに特別に設計された眼科用点眼薬ソリューションへの安定した需要が保証されています。

眼科用点眼器市場の課題

不適切な投与量と患者の服薬遵守率

正確な投与量の確保と患者の服薬遵守は、眼科用点眼器業界における重大な課題です。多くのユーザーは適切な量の点眼に苦労しており、目を外してしまったり医薬品を無駄にしたりするケースが見られます。これは治療効果を低下させるだけでなく、製品の浪費によるコスト増にもつながります。標準的な点眼器は、高齢者や手指の器用さに問題のある患者様にとって特に困難であり、服薬遵守率に影響を及ぼす可能性があります。技術は進歩しているものの、普遍的に使いやすい設計はまだ十分ではありません。さらに、長期治療が必要な場合でも、症状が改善すると早期に薬の使用を中止してしまうケースがあります。これらの問題は、点眼薬の最適な使用を妨げるだけでなく、治療効果にも悪影響を及ぼします。

汚染と感染のリスク

眼科用製品の無菌状態は維持されなければなりませんが、汚染は依然として重大な問題です。指やまつげに触れた点眼器を介して細菌やその他の病原体が侵入することで、感染症を引き起こす可能性があります。一度開封すると、特に防腐剤を含まない多用瓶では無菌状態を維持することがより困難になります。防腐剤を含まない代替品は不快感が少ないため人気が高まっていますが、高度な投与手段や使い捨て包装が必要となり、コストが高くなる可能性があります。不適切な取り扱いにより汚染の可能性は大幅に増加します。特に医療リテラシーの低い市場では、製造業者は価格、安全性、使いやすさのバランスを取る必要があります。この問題に対処するには、より明確な使用説明、患者教育の改善、革新的な包装が不可欠です。

地域別眼科用点眼器市場概況

北米は高度な医療システムを有するため眼科用点眼器市場を主導していますが、アジア太平洋地域では眼疾患の増加、インフラの改善、健康意識の高まりにより急速に拡大しています。以下に地域別の市場概況を示します:

米国眼科用点眼器市場

高い患者意識、確立された医療システム、効率的な眼科ケア製品への強い需要が、アメリカ眼科用点眼薬市場を牽引する主な要因です。緑内障、ドライアイ、アレルギー性結膜炎が人口の相当な割合に影響を与える中、信頼性が高く使いやすい点眼薬投与システムへの需要が高まっています。特に高齢者や手指の器用さに問題を抱える患者が直面する課題を克服するため、包装および投与設計の革新が注目の主要領域です。主要な製薬企業や医療機器メーカーの存在が、アクセシビリティと製品開発をさらに後押ししています。さらに、治療計画における高品質な点眼器の重要性を浮き彫りにする、患者の服薬遵守と投与精度の重視が、依然として市場動向を形成しています。

米国では40歳以上の約1,200万人が視覚障害を抱えており、そのうち100万人が失明状態です。世界保健機関(WHO)の報告によれば、世界中で22億人以上が眼や視覚の問題に苦しんでおり、効率的な眼科治療の必要性が極めて高いことが示されています。

オランダの眼科用点眼薬産業

オランダの眼科用点眼薬産業は、知識豊富な顧客層と、ホメオパシー療法や市販の眼科ケア製品への関心の高まりによって特徴づけられています。オランダの消費者は、一般的な眼疾患への意識が高まるにつれ、効果的な治療法を積極的に探求しています。従来の医薬品に代わる自然療法を提供するホメオパシー療法の人気は、この傾向を如実に示しています。プライベートブランド製品も、手頃な価格と高いコストパフォーマンスで消費者を惹きつけ、人気が高まっています。さらに、スクリーン時間の増加やアレルギー性眼疾患の増加といった要因が、産業の革新を促進しています。利便性と幅広い層へのアクセス性を提供するため、電子商取引プラットフォームは、眼科製品の重要な流通経路として急速に台頭しています。これらの動向は、オランダがより個別化された、手軽に入手可能な眼科ケアの選択肢へと移行していることを示しています。

中国眼科用点眼薬市場

高齢化人口の増加、眼疾患の発生率上昇、医薬品生産技術の向上といった要因が相まって、中国の眼科用点眼薬市場は著しい拡大を見せています。ドライアイ症候群、緑内障、アレルギーなどの疾患の増加が、特に点眼薬を中心としたアイケア製品の需要を押し上げています。さらに、中国における医薬品産業の発展が眼科用医薬品の開発・製造を促進し、市場の拡大を牽引しています。保存料を含まない製剤や投与手段の簡便化など、点眼薬設計の技術的進歩により、患者のコンプライアンスと治療成果が向上しています。医療インフラの改善や眼の健康に対する意識向上の取り組みにより、中国の眼科用点眼薬市場はさらに成長が見込まれます。

アラブ首長国連邦(UAE)の眼科用点眼薬市場

眼疾患の有病率増加、医薬品生産の改善、眼の健康に対する意識の高まりが相まって、UAEの眼科用点眼薬市場は持続的な拡大を続けております。アレルギー、ドライアイ症候群、デジタル眼精疲労などの症状を、より簡便かつ効率的に治療する方法を求める消費者が増加しております。入手しやすさと価格面から、市販薬(OTC)製品が市場でますます人気を集めています。多様な眼科ケア製品を容易に入手可能にするため、小売薬局は流通プロセスにおいて重要な役割を担っています。さらに、人間工学に基づいた包装や防腐剤を含まない処方など、点眼薬の設計上の進歩がユーザー体験とコンプライアンスを向上させています。これらの要素が相まって、UAEの成長する眼科用点眼薬産業を支えています。

市場セグメンテーション

種類

- 保存剤入り多用点眼薬

- 保存剤フリー多用点眼薬

- 単回用点眼薬

薬剤タイプ

- 処方薬

- 市販薬(OTC)

治療タイプ

- ドライアイ

- 緑内障

- アレルギー

- 結膜炎

- その他

地域別展望

北米

- アメリカ合衆国

- カナダ

ヨーロッパ

- フランス

- ドイツ

- イタリア

- スペイン

- イギリス

- ベルギー

- オランダ

- トルコ

アジア太平洋地域

- 中国

- 日本

- インド

- オーストラリア

- 韓国

- タイ

- マレーシア

- インドネシア

- ニュージーランド

ラテンアメリカ

- ブラジル

- メキシコ

- アルゼンチン

中東・アフリカ

- 南アフリカ

- サウジアラビア

- アラブ首長国連邦

主要企業はすべて網羅しております

- 概要

- 主要人物

- 最近の動向と戦略

- 収益分析

企業分析:

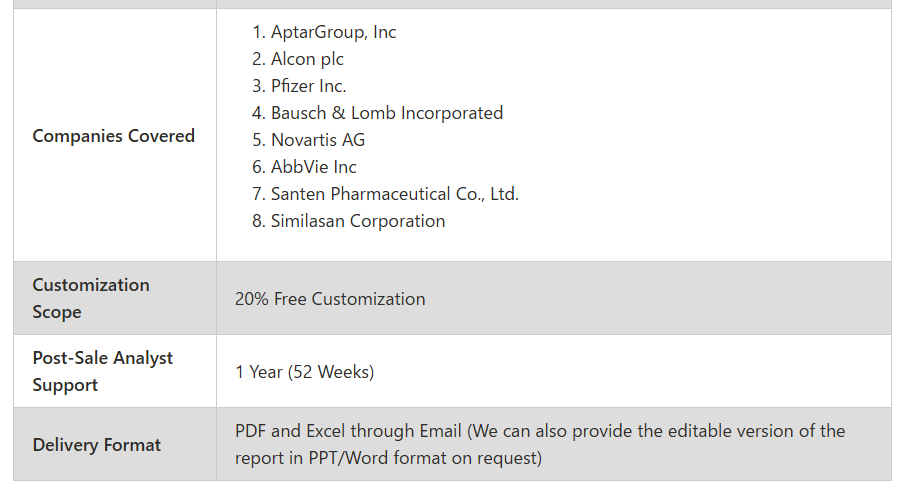

- AptarGroup, Inc

- Alcon plc

- Pfizer Inc.

- Bausch & Lomb Incorporated

- Novartis AG

- AbbVie Inc

- Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

- Similasan Corporation

目次

1. はじめに

2. 調査方法論

2.1 データソース

2.1.1 一次情報源

2.1.2 二次情報源

2.2 調査アプローチ

2.2.1 トップダウンアプローチ

2.2.2 ボトムアップアプローチ

2.3 予測手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場動向

4.1 成長要因

4.2 課題

5. 世界の眼科用点眼薬市場

5.1 過去の市場動向

5.2 市場予測

6. 眼科用点眼薬の市場シェア分析

6.1 種類別

6.2 薬剤種類別

6.3 治療種類別

6.4 国別

7. 種類

7.1 保存剤入り多用点眼器

7.2 保存剤フリー多用点眼器

7.3 単回用点眼器

8. 薬剤の種類

8.1 処方薬

8.2 市販薬(OTC)

9. 治療の種類

9.1 ドライアイ

9.2 緑内障

9.3 アレルギー

9.4 結膜炎

9.5 その他

10. 国別

10.1 北米

10.1.1 アメリカ合衆国

10.1.2 カナダ

10.2 ヨーロッパ

10.2.1 フランス

10.2.2 ドイツ

10.2.3 イタリア

10.2.4 スペイン

10.2.5 イギリス

10.2.6 ベルギー

10.2.7 オランダ

10.2.8 トルコ

10.3 アジア太平洋地域

10.3.1 中国

10.3.2 日本

10.3.3 インド

10.3.4 韓国

10.3.5 タイ

10.3.6 マレーシア

10.3.7 インドネシア

10.3.8 オーストラリア

10.3.9 ニュージーランド

10.4 ラテンアメリカ(南米アメリカ)

10.4.1 ブラジル

10.4.2 メキシコ

10.4.3 アルゼンチン

10.5 中東・アフリカ

10.5.1 サウジアラビア

10.5.2 アラブ首長国連邦

10.5.3 南アフリカ

11. ポーターの5つの力分析

11.1 買い手の交渉力

11.2 供給者の交渉力

11.3 競争の激しさ

11.4 新規参入の脅威

11.5 代替品の脅威

12. SWOT分析

12.1 強み

12.2 弱み

12.3 機会

12.4 脅威

13. 主要企業分析

13.1 AptarGroup, Inc

13.1.1 概要

13.1.2 主要人物

13.1.3 最近の動向と戦略

13.1.4 収益分析

13.2 アルコン社

13.2.1 概要

13.2.2 主要人物

13.2.3 最近の動向と戦略

13.2.4 収益分析

13.3 ファイザー社

13.3.1 概要

13.3.2 主要人物

13.3.3 最近の動向と戦略

13.3.4 収益分析

13.4 ボシュロム株式会社

13.4.1 概要

13.4.2 主要人物

13.4.3 最近の動向と戦略

13.4.4 収益分析

13.5 ノバルティスAG

13.5.1 概要

13.5.2 主要人物

13.5.3 最近の開発と戦略

13.5.4 収益分析

13.6 アッヴィ社

13.6.1 概要

13.6.2 主要人物

13.6.3 最近の開発と戦略

13.6.4 収益分析

13.7 サンテン製薬株式会社

13.7.1 概要

13.7.2 主要人物

13.7.3 最近の開発と戦略

13.7.4 収益分析

13.8 Similasan Corporation

13.8.1 概要

13.8.2 主要人物

13.8.3 最近の開発と戦略

13.8.4 収益分析

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***