| • レポートコード:SREP56726DR • 出版社/出版日:Straits Research / 2025年7月 • レポート形態:英文、PDF、約90ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3日) • 産業分類:エネルギー |

| Single User(1名閲覧) | ¥600,400 (USD3,950) | ▷ お問い合わせ |

| Multi User(閲覧人数無制限) | ¥752,400 (USD4,950) | ▷ お問い合わせ |

• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)

レポート概要

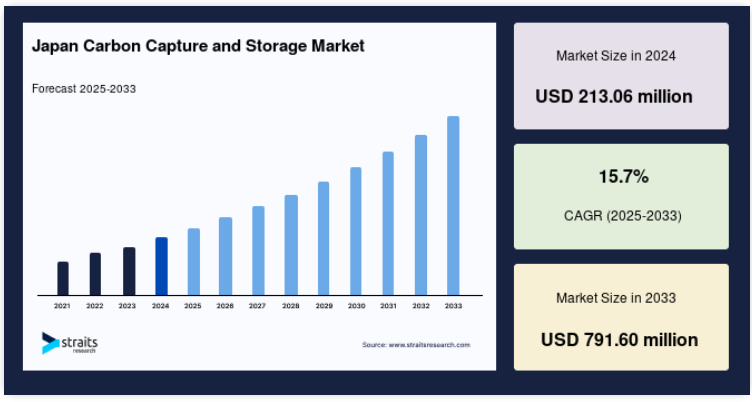

日本の二酸化炭素回収・貯留(CCS)市場規模は、2024年に2億1306万米ドルと評価され、予測期間(2025-2033年)において年平均成長率(CAGR)15.7%で成長し、2025年には2億4651万米ドルから2033年までに7億9160万米ドルに達すると見込まれています。

日本はエネルギー部門および産業部門の脱炭素化に向け、CCS技術を活用しております。触媒変換技術の革新や、CCSと水素製造の統合が導入を促進しております。

レポート目次

日本の二酸化炭素回収・貯留(CCS)市場成長要因

政府政策とネットゼロ目標

2050年までのカーボンニュートラル達成に向けた日本の取り組みが、CCS市場の成長を支えています。政府の「グリーン成長戦略」ではCCSを重要な柱と位置付け、脱炭素化プロジェクトに対し資金援助や税制優遇措置を提供しています。経済産業省(METI)は2024年、CCSイニシアチブに約2,200億円(15億米ドル)を配分しました。苫小牧CCS実証プロジェクトなどの大規模事業は、2016年以降30万トン以上のCO₂を回収し沖合に安全に貯留するなど、政府がCCSインフラの拡大に本腰を入れていることを示しています。これらの取り組みは、様々な産業におけるCCS導入の強固な基盤を築いています。

制約要因

高い導入コストと地質学的貯蔵の制限

CCS技術に関連する高い資本コストと運用コストは、日本において依然として大きな障壁となっています。グローバルCCS機関によれば、日本のCCSプロジェクトは、適切な貯留場所の探索に多大な労力を要する地質学的貯留オプションの制限により、世界平均よりも20~30%高いコストがかかっています。さらに、既存施設へのCCS機能の追加改修は、財政的負担を増大させます。政府の補助金にもかかわらず、中小企業はCCS技術の導入が困難であり、市場浸透を遅らせています。官民連携や技術革新を通じてこれらのコスト懸念に対処することが、この制約を克服する上で極めて重要です。

市場機会

水素経済との統合および触媒変換

年平均成長率16.2%で拡大する触媒変換技術は、日本のCCS市場に大きな可能性をもたらします。回収したCO₂を合成燃料や化学製品などの付加価値製品に変換するこの技術は、循環型炭素経済を推進する日本の取り組みと合致します。成長著しい日本の水素経済は、CCSとグリーン水素・ブルー水素生産を統合する理想的な環境です。

- 例えば、大崎クールジェンプロジェクトでは石炭ガス化、水素製造、CCSを組み合わせ、排出量ほぼゼロを実現しています。こうした相乗効果により、持続可能な産業慣行を促進しつつ新たな収益源を開拓する可能性が高まっています。

国別インサイト

本市場は、政府政策、産業界の連携、CCS技術への投資に支えられた、2050年までのカーボンニュートラル達成に向けた日本の戦略的推進が特徴です。国内主要都市は、多様な応用分野と地域強みを反映し、CCSのイノベーション・導入拠点として台頭しています。

東京は日本の経済・政策の中心地として、国家レベルのCCSイニシアチブを牽引しています。東京に本部を置く経済産業省(METI)はパイロットプロジェクトへの資金提供や産学連携を推進。同市に本社を置く三菱重工業は、世界的に採用される先進的なCO2回収システムを開発しています。

大阪では、産業基盤が製造プロセスにCCSを統合しています。関西電力は技術パートナーと連携し、関西地域の発電所からの排出削減を目的とした燃焼後回収技術の進展を推進しています。

横浜は、港湾・物流業務の脱炭素化に向けたCCS活用に注力しています。国内最大の発電会社であるJERAとの共同プロジェクトでは、二酸化炭素回収と水素・アンモニアエネルギーシステムの統合による船舶排出削減を模索しています。

北九州市は環境イノベーションで知られ、CCSとエネルギーリサイクル・産業共生を連携させるプロジェクトを推進しています。同市のグリーンイノベーションゾーンでは、研究機関と地元産業の連携により、拡張可能なCCSモデルの開発が進められています。

札幌市は北海道の地質構造に近接しているため、CO2貯留プロジェクトの最適な立地条件を備えています。国家機関と学術研究センターとの連携により、長期貯留能力を検証するパイロット事業が実施されています。

技術動向

燃焼前回収技術が技術セグメントを主導し、予測期間中に15.3%の年平均成長率(CAGR)で拡大が見込まれます。水素製造やクリーンエネルギー発電への応用可能性から、日本国内で燃焼前回収技術の採用が拡大しています。東芝の統合ガス化複合発電(IGCC)プロジェクトは、燃料処理段階での効率的なCO₂分離を実現する本分野の進展を示す好例です。

サービス動向

回収サービスがセグメントを主導し、予測期間中に15.3%のCAGRで成長すると見込まれます。回収セグメントは溶媒ベースおよび膜ベースの回収技術における革新の恩恵を受けています。鉄鋼やセメント業界など産業プラントの改修に注力する日本の姿勢が、地域の排出特性に合わせたカスタマイズ型回収ソリューションの需要を牽引しています。

利用技術インサイト

利用技術分野では触媒変換が主流であり、予測期間中に16.2%のCAGRで成長すると見込まれます。触媒変換は、日本が回収したCO₂を収益化する戦略の中核をなしています。川崎重工業などの企業は、合成燃料を生産する触媒システムの先駆的開発を進めており、運輸部門の脱炭素化努力を支援しています。

エンドユーザー動向

石油・ガス業界がエンドユーザーセグメントを主導し、予測期間中に15.1%のCAGRで成長すると見込まれます。石油・ガス部門はCCS導入の重要な推進力であり続けています。国際石油開発帝國株式会社(INPEX)のような企業は、上流・下流活動からの排出削減に向け、CCSを事業に統合しており、その一例が越後原二酸化炭素増進採油パイロットプロジェクトです。

日本カーボンキャプチャー・アンド・ストレージ市場における主要企業一覧

- Aker Solutions

- Air Liquide

- Baker Hughes

- Dakota Gasification Company

- Exxon Mobil Corporation

- Fluor Corporation

- General Electric

アナリストの見解

当社のアナリストによれば、日本の炭素回収・貯留(CCS)市場は今後数年間で急速な拡大が見込まれております。この成長は主に、日本の野心的なネットゼロ目標、政府支援による資金調達、およびCCS技術の進歩によって牽引されております。CCSと水素製造技術、触媒変換技術の統合は、特に産業部門の脱炭素化において変革的な機会を提供します。研究開発への戦略的注力と世界のCCSリーダー企業との連携により、日本はCCS導入の未来を形作る主要プレイヤーとしての地位を確立しています。しかしながら、高コストの解決と地中貯蔵容量の拡大は、持続的な成長を達成する上で極めて重要となるでしょう。

日本の炭素回収・貯留(CCS)市場セグメンテーション

技術別(2021-2033年)

- 燃焼前回収

- 酸素燃焼回収

- 燃焼後回収

エンドユーザー産業別(2021-2033年)

- 石油・ガス

- 石炭・バイオマス発電所

- 鉄鋼

- 化学

目次

- ESGトレンド

- ESGトレンド

- 免責事項

エグゼクティブサマリー

調査範囲とセグメンテーション

市場機会評価

市場動向

市場評価

日本市場分析

- はじめに

- 技術

- はじめに

- 技術別(金額別)

- 燃焼前回収

- 金額別

- 酸素燃焼回収

- 金額別

- 燃焼後回収

- 金額別

- はじめに

- 産業別

- 概要

- 産業価値別

- 石油・ガス

- 金額別

- 石炭・バイオマス発電所

- 金額別

- 鉄鋼

- 金額別

- 化学

- 金額別

競争環境

市場プレイヤー評価

調査方法論

付録

• 日本語訳:日本の二酸化炭素回収・貯留市場規模・シェア・動向分析レポート(2025-2033):燃焼前回収、酸素燃焼回収、燃焼後回収

• レポートコード:SREP56726DR ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)